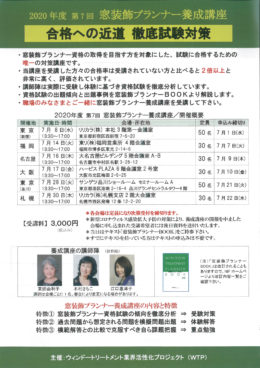

7月17日に大阪で行われた第7回窓装飾プランナー養成講座

「合格への近道徹底試験対策」に申し込み勉強してきました。

これは2020年9月9日に行われる第7回窓装飾プランナー試験の合格を目指して

ウインドートリートメント業界活性化プロジェクト(WTP)が主催して

行なう勉強会です。

(画像はクリックすると拡大します。)

私は第1回の合格者で資格は既に持っているのですが、

今年が6年目の資格更新の年にあたり、更新にはweb上で簡単な試験がある

とのことでしたので改めて勉強しようと思いました。

この養成講座は6年前の1回目の時も受講したのですが、

その後実績を積んでおられてひじょうに充実した内容になっています。

窓装飾プランナーの合格率は30%ぐらいですが、

この養成講座を受けた人の合格率は50%以上とのことです。

私も今回受講して、これはとても役に立つと思いました。

過去問題から想定される模擬問題集もあり、窓装飾プランナーを

目指されている方は、ぜひ受講すべきだと思います。

養成講座の受講は今年はもう間に合わないかもしれませんが、

9月9日に行われる第7回窓装飾プランナーの資格試験の申込締め切りは

7月31日なのでまだ間に合います。

業界関係者や窓装飾に興味のある方はぜひ受験してください。

第1回合格者の私は今年が6年目になり更新の案内が来ました。

昨年更新をし忘れたと思っていたら今年だったのです。

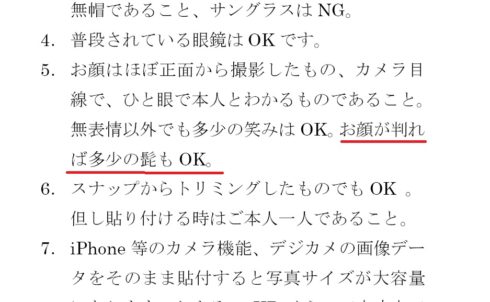

今時はすべてWeb上でできるので便利がいいのですが、細かい字で

いっぱい注意書きが書いています。

写真も新たにアップしなければならないのですが、写真に関する

注意書きもあり、お顔が判れば多少の髭もOK と書かれているのです。

えっ どういうこと?

髭も顔の一部なんです。

私は34年間ずっと髭をはやしていて、仕事上もトレードマークに

なっているので、ヒゲがなかったら私だとわからないかもしれません。

今まで、パスポートや免許証更新で写真を提出してきましたが、

髭に関する注意書きなんて初めて遭遇しました。

多少の髭はOKということは髭が多いと窓装飾プランナーには

なれませんよ、ということなんでしょうか?

カツラ(ウイック)は問題はないのでしょうか?

ついでにいうと「ひと眼で本人とわかるもの」というのも

よくわからないです。

「ひと目」のことをいうのでしょうか?

6年目の初めての更新、

ひげ~話

さて、本題です。

インテリア業界もオンラインの活用が多くなってきました。

7月25日のインテリア業界の業界紙「インテリアビジネスニュース」にも

オンライン接客でカーテンを販売されている特集が組まれ、

社説でも「オンライン営業の在り方」について書かれていました。

当店でも先月から試行錯誤しながら取り組んでいます。

2020年6月1日に初めてオンラインのZoomを利用して接客をしまして

7月3日に納品しました。

埼玉の方で、息子の前職の先輩で一度もご来店もお会いもしたことがないのです。

お客様は30代の独身男性で、この度マンションに引っ越しをされ

リビングと寝室のカーテンを選びたい、とのことで

オーダーカーテンは初めてという方です。

事前に図面と室内の動画を送っていただきました。

この動画がイメージを掴むのにひじょうに役立ちました。

当店の案内動画は下です。

真ん中の三角をクリックしてください。

当店はショップなので、デジタルカタログでの販売ではなく

店内の縫製されたカーテンをお見せしながら接客をしました。

課題もいっぱいみつかりました。

1)厚手カーテン(ドレープ)はオンラインでもイメージはわかりますが

レースはわかりにくい

2)販売する側(当店)に豊富な商品知識が必要かつ重要

3)商品を説明するためのたくさんのボキャボラリーがいる

4)高感度のカメラが必要

5)オンラインは接客する側は2人いるとスズーム(スムーズ)

40分ぐらいオンライン接客をして2~3点生地を選んでいただき、

そのカットサンプルをお送りしました。

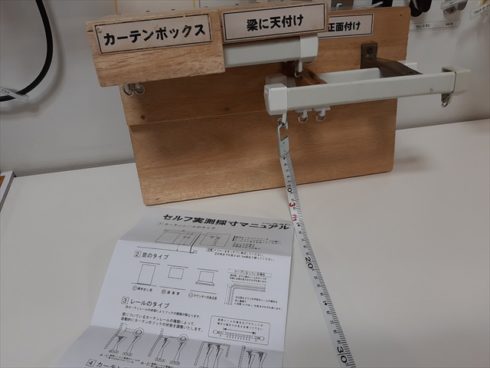

お客様ご自身で実測していただくやり方をオンラインで説明をして、

実測用のメジャーと当店の実測マニュアルをお送りしました。

すべてネット上のやりとりで完結しました。

小窓はシェードになったのでレールにシェードをつけるやり方も

店内で写真を撮って説明書を送りました。

(本来ならば動画作製したかったのですが、編集する時間と能力が

なかったのです。)

納品後お客さまから写真を送っていただきました。

生地はドレープ(厚手カーテン)とプレーンシェードは

フジエテキスタイルFA6526BR

レースは五洋インテックスSL29201

サイズはぴったりだったし、一人暮らしの男性の部屋のコーディネート

的にもうまくいったかなと思っています。

一度もご来店いただくことなくオンラインのみで販売をしましたが、

今後の中でこれは可能だと思いました。

実際のショップも生かしながら「令和のインテリアビジネス」の在り方を

考えていかなければならないと思いました。

こちらはまだ試行錯誤しておりますが、今後オンライン接客にも積極的に

取り組んでいきますので、ちょっと試しにやってみたいというお客様は

ご連絡ください。

今日の話は役にたちましたか?

/  /

/

/

![]() –

– ![]() –

– ![]() –

– ![]() –

–

このブログのトップ

/

/  .

.

コメント