先日、台北に仕事で行ってました。

最近はエスカレーターの立ち位置が徹底されていて、台北でも然りで

これは、大阪人にとっては普通のことなんですが、東京を中心とする

日本ではほとんど左側に立っています。

名古屋はもちろん左で、最近は京都まで左です。

広島、福岡も左側に立ちます。

でも、世界的にみればほとんどの国は右側に立つのです。

左側に立つのは、大阪を除く日本とオーストラリアぐらいだそうです。

日本では大阪の方がグローバルなんです。

来年は東京五輪があり、世界各国が人がきます。

おそらく東京では外国人は混乱すると思います。

さて、本題です。

21年前に当店で取り付けたカーテンの吊り替えをしました。

21年前のデータもきちんと管理しています。

今回はレースのみです。

「21年振りにレースを吊り替えました」ではブログとして役にたたないので

当店の自社縫製で21年前と今の違いについて説明します。

少々破れがでてきたので新調となりました。

新しく取り付けたのは似たような生地です。

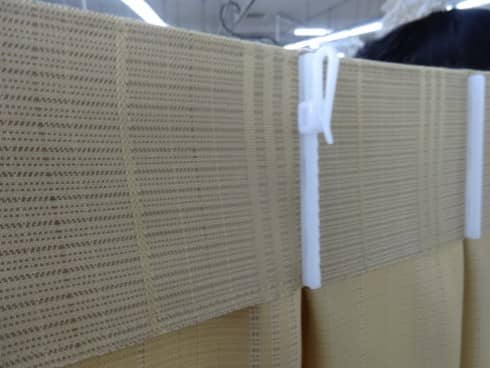

縫製の違い

21年前の芯地の部分

当時は芯地の上の部分をミシンで叩いていました。

今は

芯地の表面には糸目を出さない様にして、上も下もミシンで叩かないように

しています。

芯地の裏側で縫っています。

針穴はできるだけ表面にない方がきれいと思っています。

遮光の生地ならば、この針穴からけっこう光が漏れるのです。

21年前の裾のウエイトの仕様は

ウーリー糸でウエイトを巻き込むやり方で洗うとウエイト部分が

欠落することがありました。

今は

本縫いウエイト巻きロックで、生地でウエイトを巻き込むやり方です。

これが標準仕様です。

フックは

21年前は

縫込みアジャスターフックで耳勝ち縫製(耳の部分をあとで縫うやり方)

縫込みアジャスターフックで耳勝ち縫製で変わらずです。

21年前のラベルは

会社名のロゴマークで裏側にフリーダイヤルを入れてました。

今は

店舗名のロゴマークを入れて裏にはフリーダイヤルを記し、何年に

作ったかがわかるように「令和元年」と西暦を入れてます。

あと21年前はなかったのですが、今はレースにも無料で形態安定加工を

しています。

納品時のウエーブがきれいです。

実は見た目ではわからないので写真にとっていないのですが、

大きく違うのは芯地なのです。

これはいいものに変えまして、形態安定加工に適したもので、たたんだときに

きれいに芯地が谷側にいきます。

アピールしにくいのですが、他のものと比較してもらうとよくわかります。

メーカーでは、川島織物セルコンの縫製で当店と同じ芯地を使っていました。

今日の話は役にたちましたか?

/

/ /

/

/

![]() –

–![]() –

– ![]() –

– ![]() –

–

このブログのトップ

/

/ .

.